ESOP 2017 II

Die ESOP 2017 fand in Freiberg statt. Die Bergbaustadt hat

eine reiche Geschichte und touristisch einiges zu bieten. Der gesamte

historische Stadtkern steht unter Denkmalschutz. Zahlreiche

Gebäude sind ausgewählte Objekte für die

vorgesehene Kandidatur zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge. Bis

1969 war die Stadt rund 800 Jahre vom Bergbau und der

Hüttenindustrie geprägt. Die Erzgänge waren

vom Hochmittelalter bis in das zweite Drittel des 20. Jahrhunderts

Gegenstand bergmännischen Abbaus, wobei Silber die

überwiegende Gewinnungskomponente war.

Der

Bergbau prägte den Charakter und die Bedeutung der Stadt

Freiberg nachhaltig. Der östlich der

Hauptstraßenachse gelegene Teil wird als Unterstadt mit dem

dazugehörenden Untermarkt bezeichnet. Das westliche Gebiet ist

die Oberstadt mit dem Obermarkt. Der Stadtkern wird von den entlang der

alten Stadtmauer verlaufenden Ringanlagen umschlossen.

Die Fenster der zahlreichen gotischen Häuser zeigen einen

einheitlichen Stil in den Fensterlaibungen. Die Stadt wurde nach einem

großen Brand im 15Jh. fast komplett neu aufgebaut.

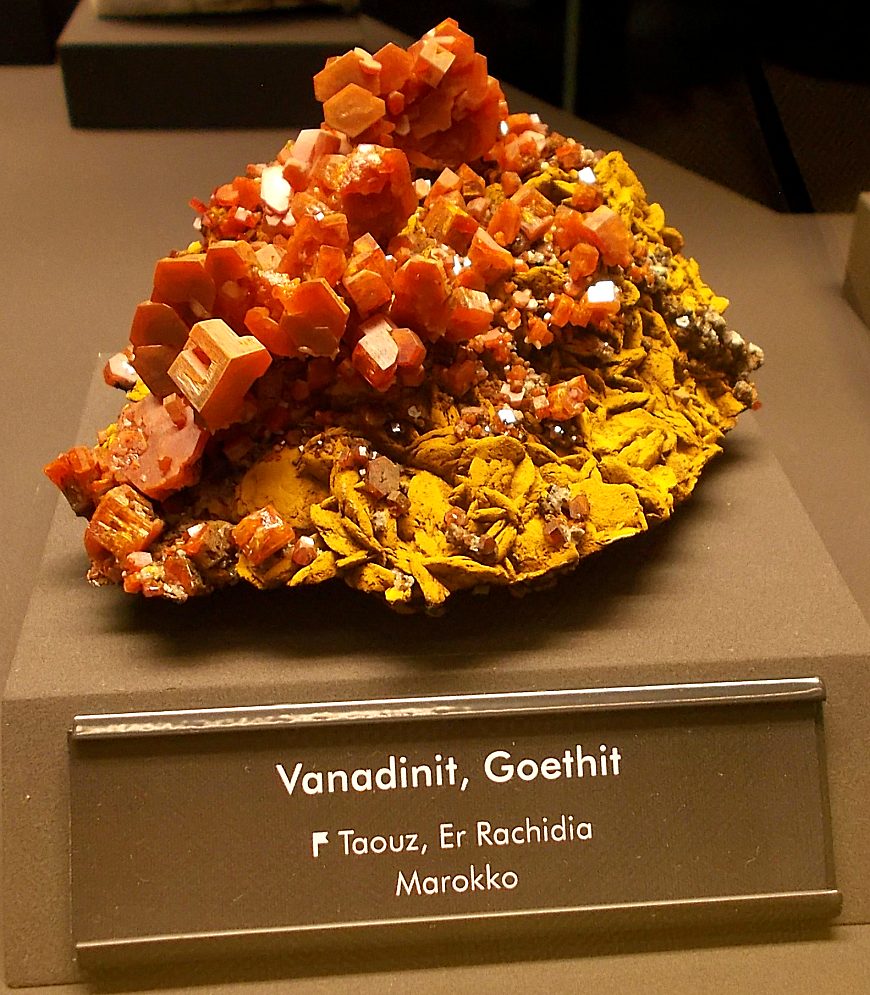

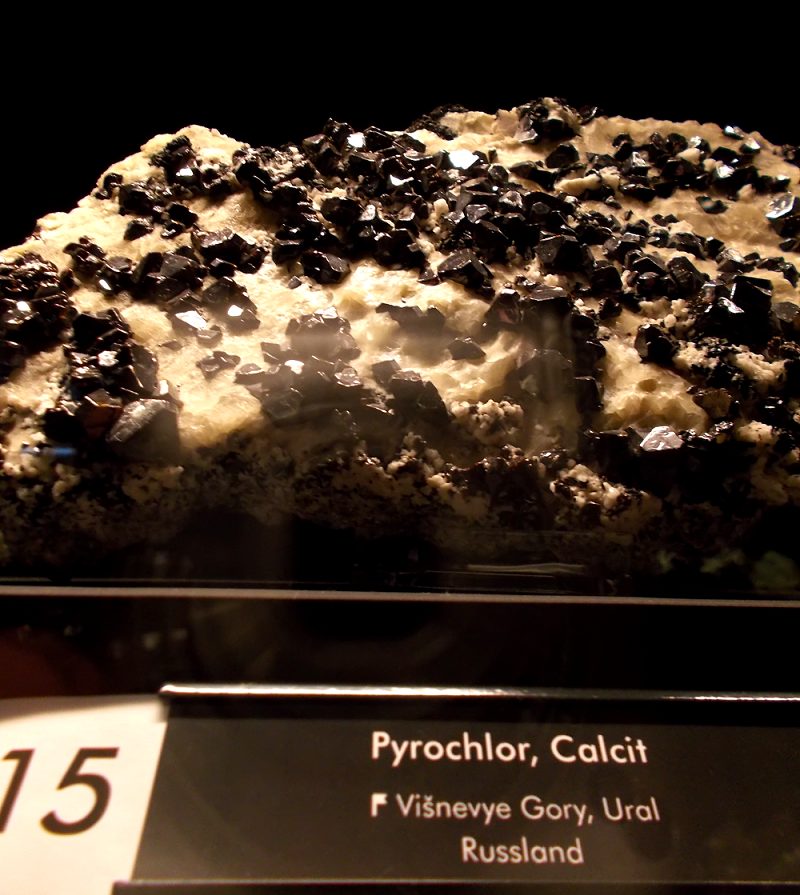

Unmittelbar

nördlich des Stadtkerns befinden sich Schloss Freudenstein.

Dort ist eine der weltweit besten Mineraliensammlungen

untergebracht.

Die etwa achtzigtausend Exponate

umfassende

Mineraliensammlung wurde am 30. Juni 2004 durch einen Vertrag

der Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe überlassen. Dem

Vertrag vorausgegangen war die Gründung der

Pohl-Ströher-Mineralienstiftung 2004 in der Schweiz.

Bestandteil des Vertrages, der mit dem Rektor der Bergakademie Georg

Unland geschlossen wurde, war die Auflage, einen Teil der privaten

Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

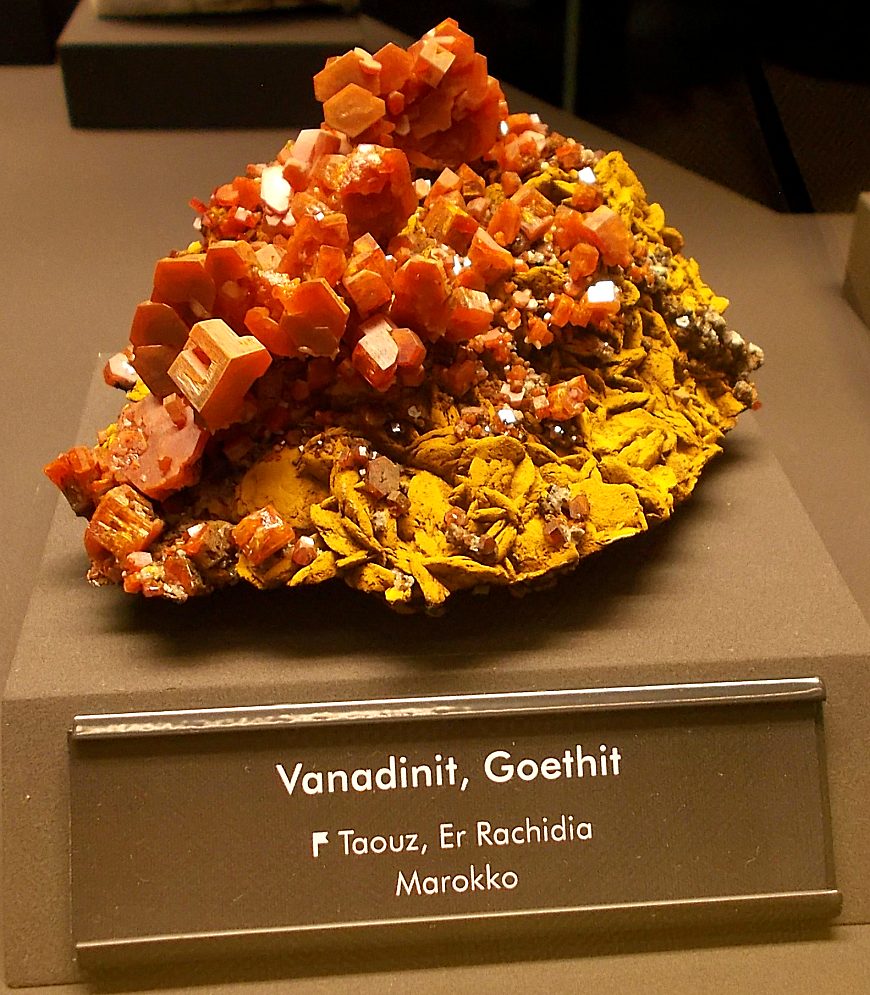

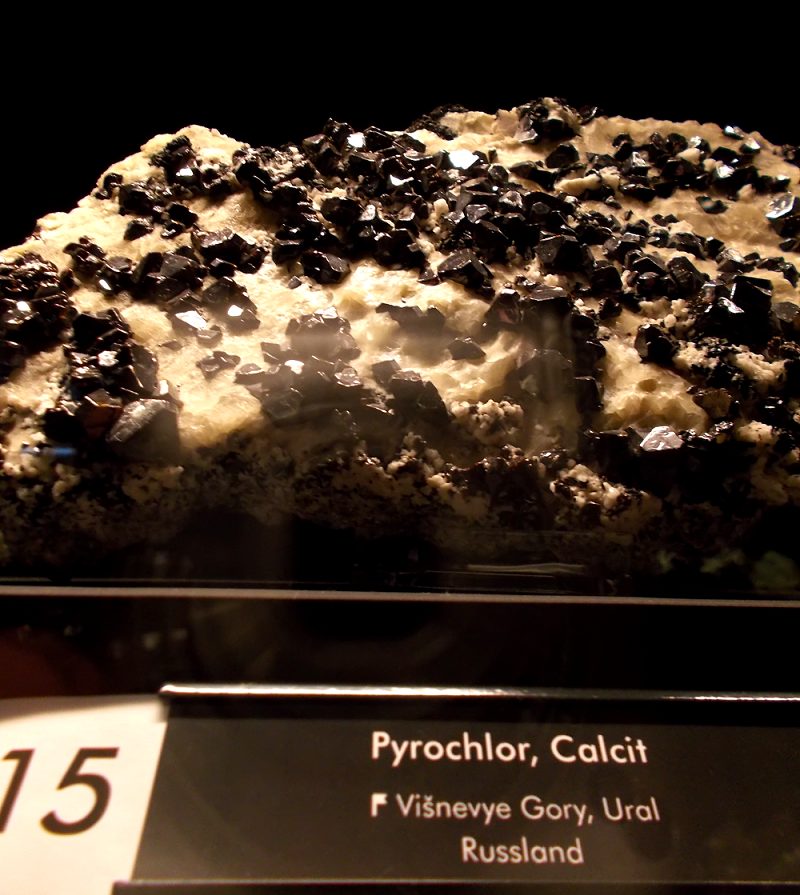

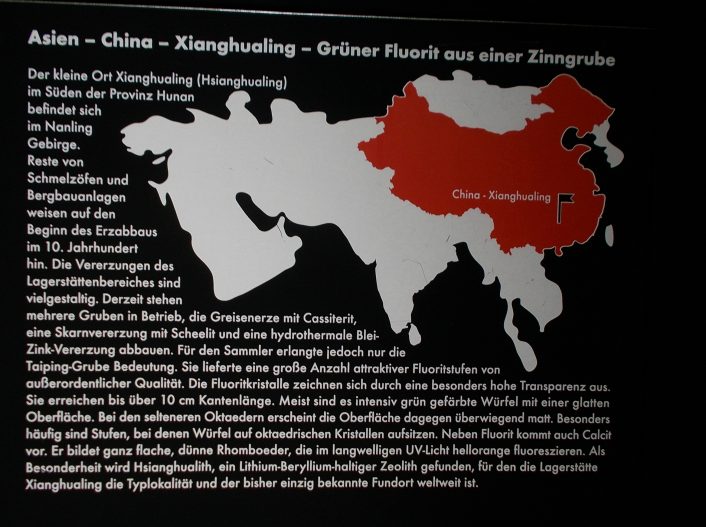

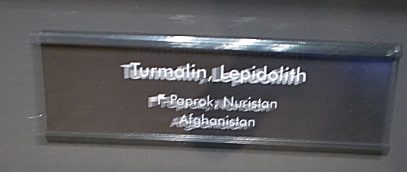

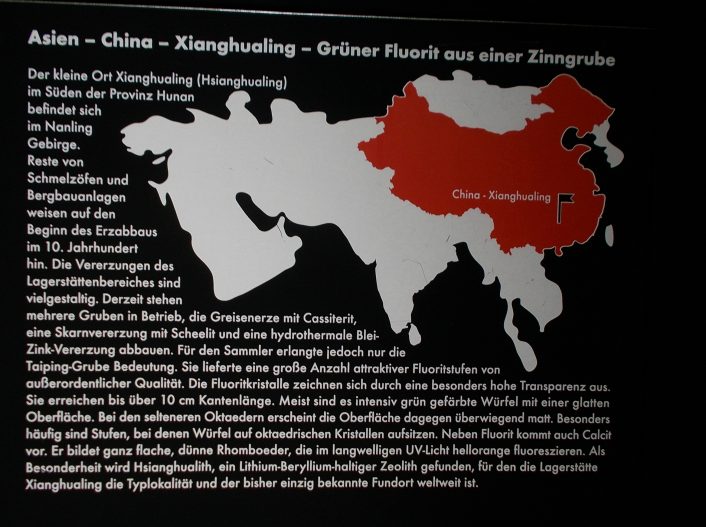

In

der ersten Abteilung sind ausgewählte Mineralstufen aus

Amerika ausgestellt. Die Themenausstellung Amerika steht unter dem

konzeptionellen Motto „Reise ins Licht“. Den

Abschluss dieser Abteilung bildet ein separater Raum, in dem

lumineszierende, das bedeutet fluoreszierende und phosphoreszierende,

Minerale ausgestellt und zum Leuchten angeregt werden.

In mehreren Ausstellungsvitrinen und interaktiven Exponaten werden

Grundkenntnisse zum Aufbau von Mineralen und der Kristallchemie

vermittelt.

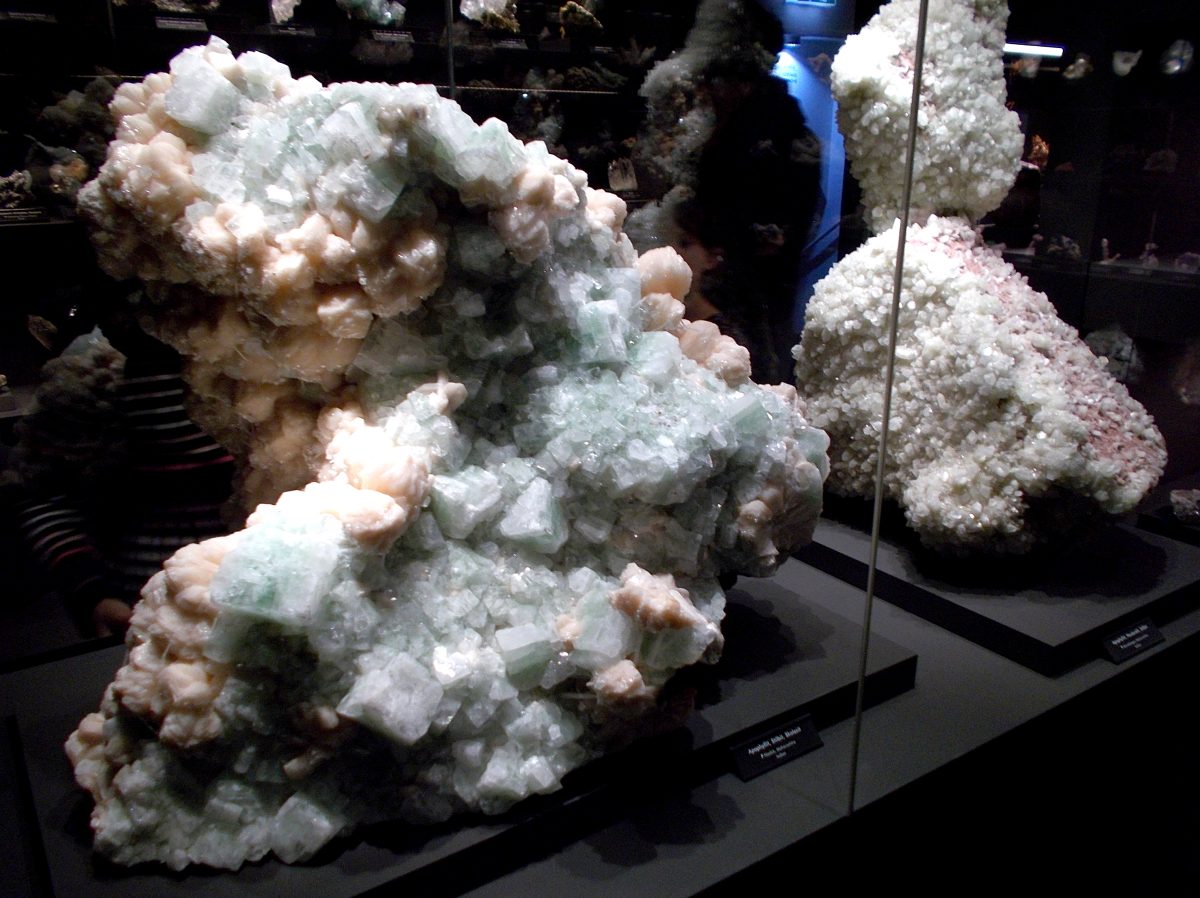

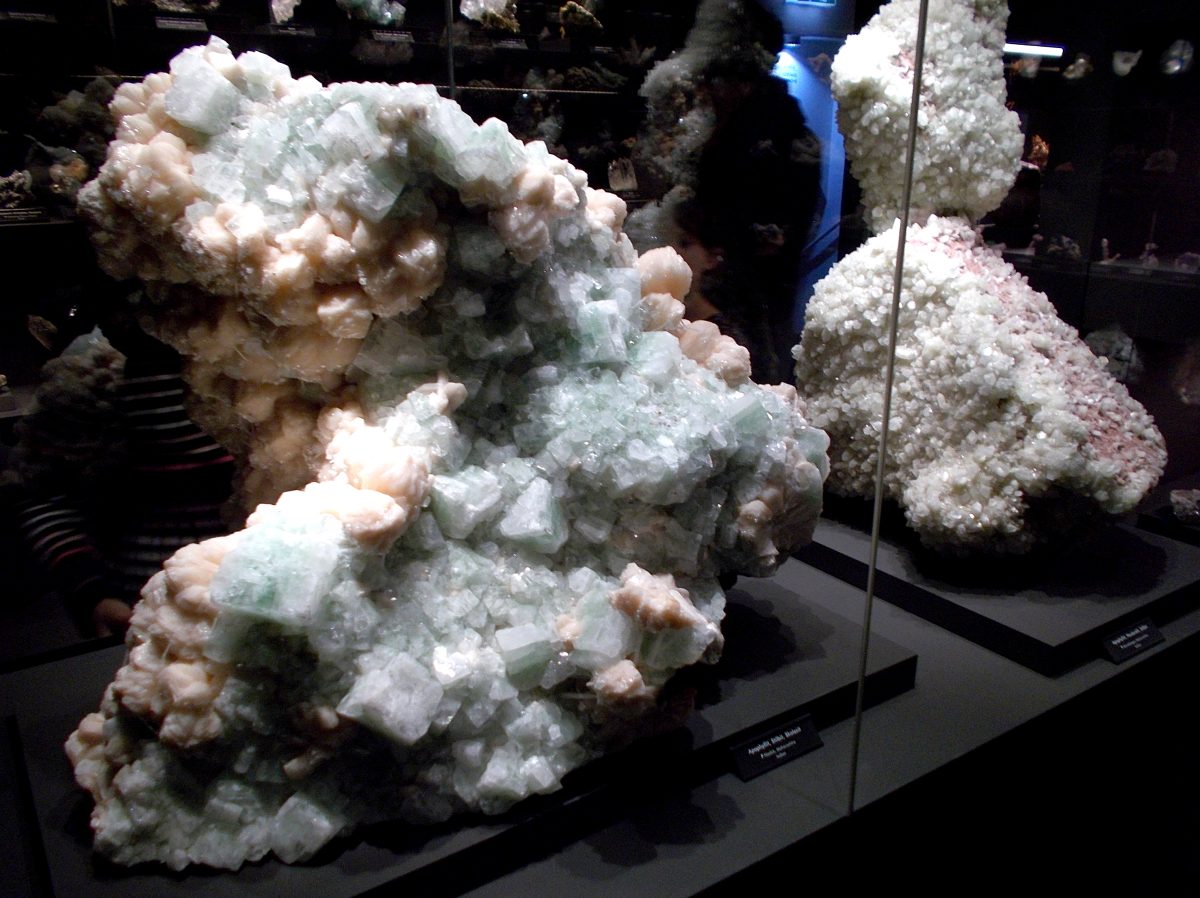

Den

Höhepunkt der Terra Mineralia bildet die sich im Erdgeschoss

befindende „Schatzkammer“, die aus mehreren

Räumen besteht. Im so genannten

„Tresorraum“ werden vor allem zum Teil bearbeitete

Schmuck- und Edelsteine ausgestellt. Der Hauptraum der Schatzkammer

befindet sich in der ehemaligen Schlossküche. Hier werden in

erster Linie repräsentative Großstufen in

Einzelvitrinen gezeigt.

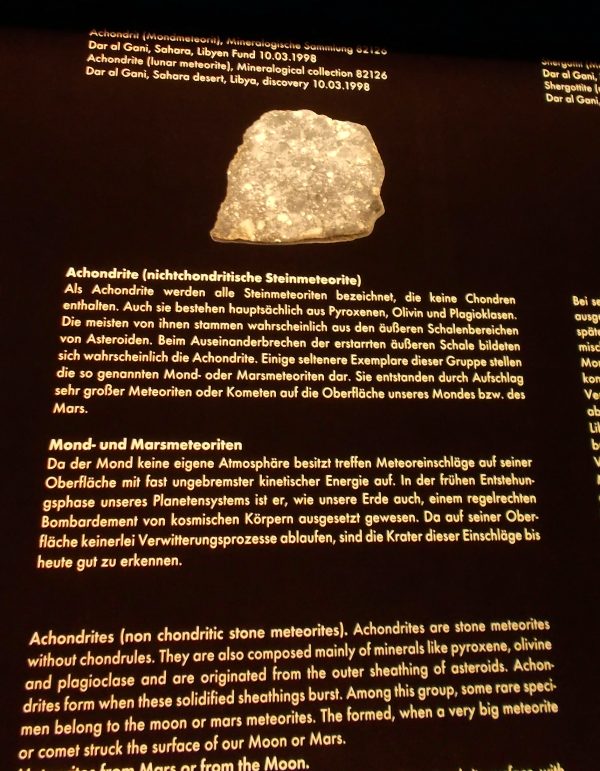

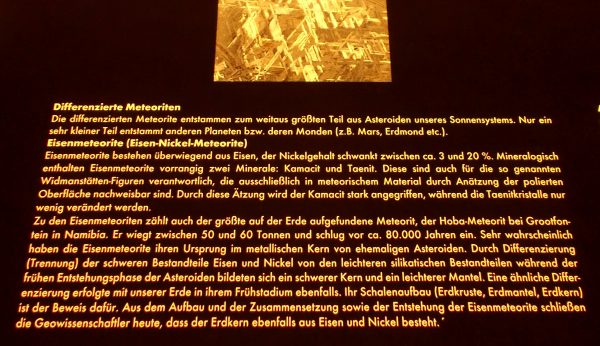

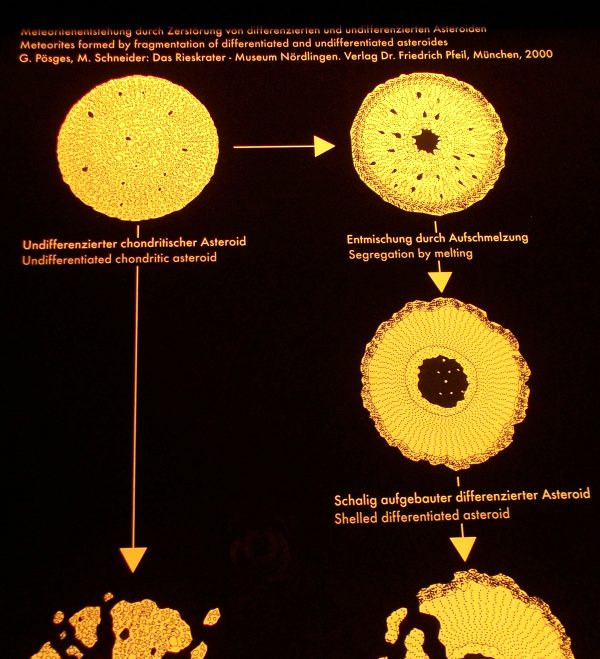

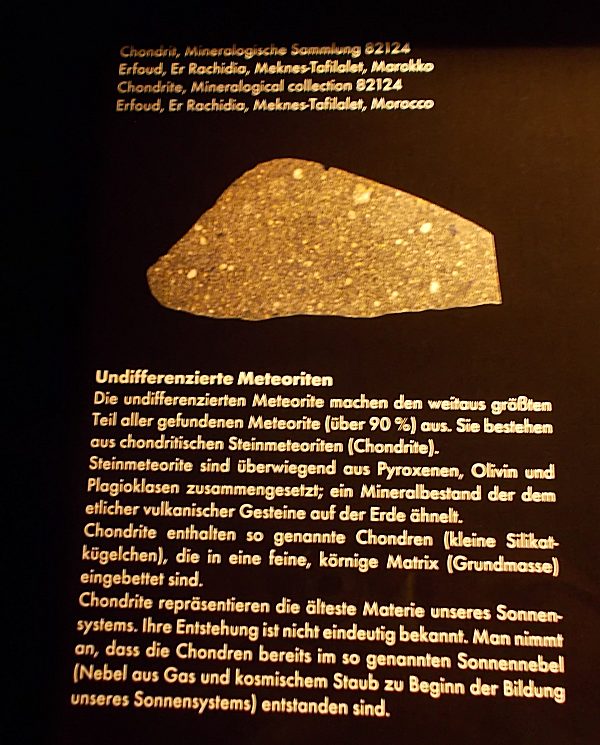

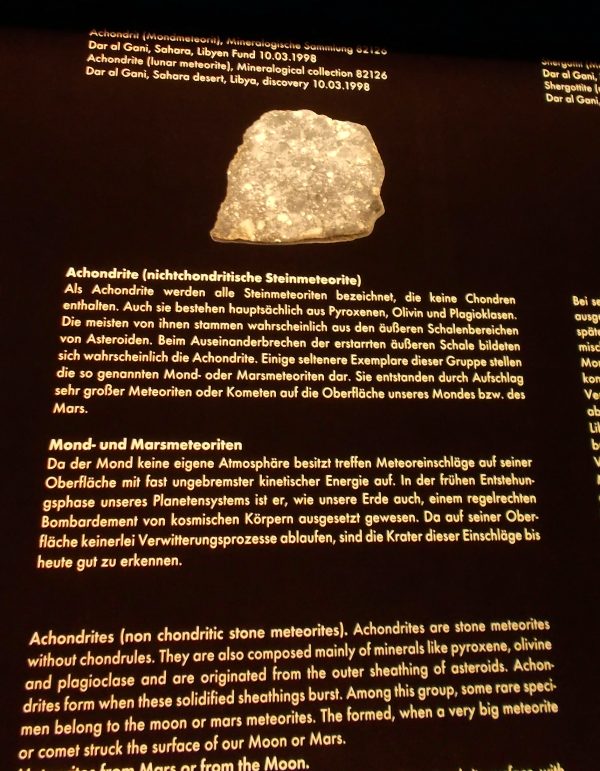

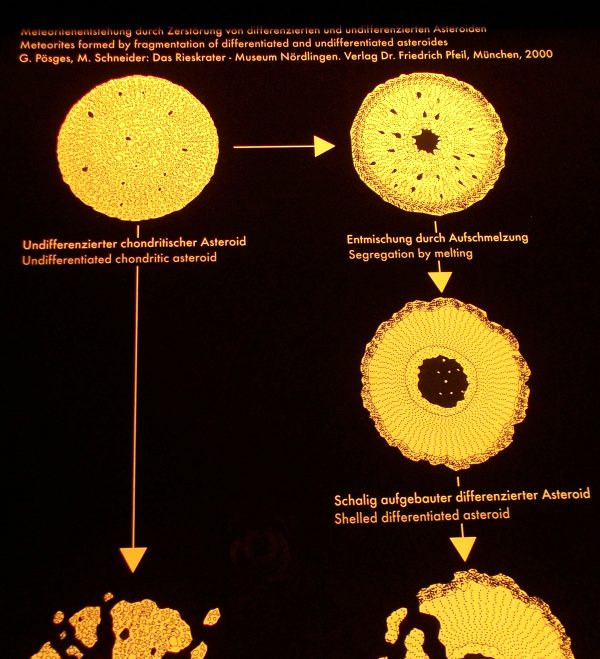

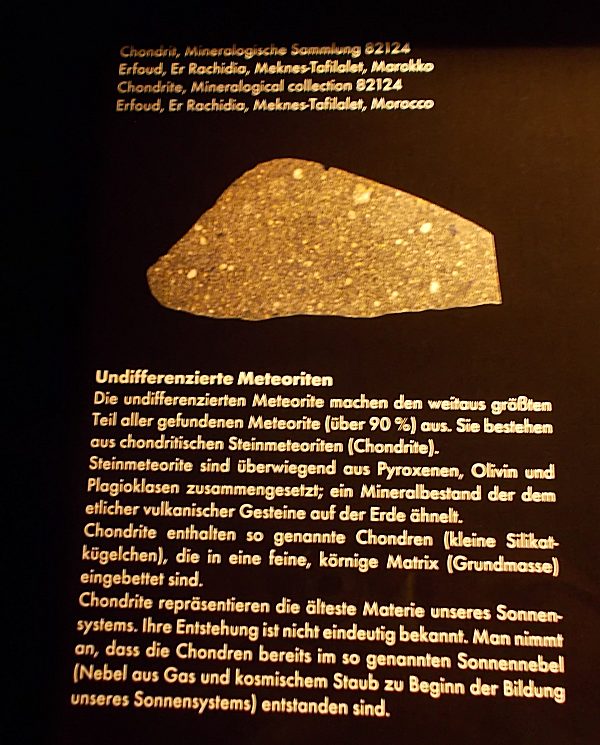

Der „Meteoritenraum“

widmet

sich Mineralen und Gesteinen, die auf kosmischen Ursprung

zurückgehen oder durch Einwirkung von Meteoriten entstanden

sind. Neben einer Sammlung von Tektiten und verschiedenen, zum Teil

angeschliffenen Meteoriten bilden acht geschliffene

Impakt-Gesteinsplatten aus dem Vredefort-Meteoritenkrater den

Höhepunkt dieser kleinen Spezialausstellung.

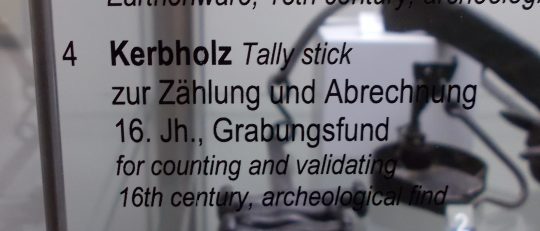

Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg

im ehemaligen Domherrenhof, einem

spätgotischen Profanbau, zählt zu den

ältesten bürgerlichen Museen Sachsens.

Der Dom St. Marien war vor der

Reformation war das Gotteshaus eine

Stiftskirche, eine Bischofskirche war es nie. Die

Kirche wurde während eines großen

Stadtbrandes 1484 fast völlig zerstört. Der heutige

Bau ist eine

spätgotische Hallenkirche.

Ungeachtet

dessen ist der Freiberger Dom eines der am reichsten ausgestatteten

Gotteshäuser Sachsens und enthält mit der Goldenen

Pforte, der Tulpenkanzel, den Orgeln Gottfried Silbermanns und dem zur

Begräbnisstätte der Albertiner umgestalteten Chor

bedeutende Kunstwerke.

Die Fürstenloge zeigt das polnische Königswappen August

des Starken.

Die Kirche hat 2 Silbermann-Orgeln!

Die Goldene Pforte im Freiberger Dom ist ein spätromanisches,

1225 geschaffenes Rundbogen-Sandsteinportal an der Südseite

des Domes. Sie

ist das erste vollständige deutsche

Statuenportal. Das Tympanon zeigt die thronende Muttergottes mit den

anbetenden Heiligen Drei Königen, einen Engel und Joseph; am

Gewände

stehen Statuen von alttestamentlichen Vorläufern, in den

Archivolten in

vier Zonen Gestalten zur Darstellung von Erlösung und

Jüngstem Gericht.

Ursprünglich

wies das Portal eine reiche farbige Fassung auf.

Zum Schutz des Portals vor

Umwelteinflüssen wurde 1902/03 ein

Vorbau

errichtet, der die gotische Formensprache mit dem damals modernen

Jugendstil verband.

Die Tulpenkanzel ist eines der

bekanntesten Kunstwerke des Domes. Dieser hohe Predigtstuhl wird auch

als Festtagskanzel bezeichnet. Sie entstand wahrscheinlich zwischen

1505 und 1510.

Die Tulpenkanzel wird weder von einer

Wand noch durch Pfeiler gestützt und so scheint es, als würde

dieses

Meisterwerk wie ein Blütenkelch mit 4 Stängeln aus dem Boden

wachsen.

Diese Stängel sind zweimal mit Stricken an den inneren Schaft

gebunden.

Zwischen beiden Verschnürungen spielen singende Engelskinder. An

dem

Blütenkelch erscheinen die vier Kirchenväter Augustin als

Bischof,

Gregor als Papst, Ambrosius als Erzbischof und Hieronymos als Kardinal.

Die dominierenden Figuren sind ein vornehm gekleideter Mann (es

könnte

sich um eine Darstellung des Stifters der Kanzel handeln), am

Fuße der

Kanzel ruhend, von Löwen umgeben (es könnte Daniel, der

Schutzpatron

der Bergleute sein) und ein Knappe (es könnte sich um eine

Darstellung

des Meisters H.W. handeln), der die Last der Wendeltreppe auf seinen

Schultern trägt. Der Knappe sitzt auf einer Astgabel eines

Baumstammes

unterhalb des Treppenaufganges. Über dem Kanzelkorb schwebt ein

hölzerner Schalldeckel, bekrönt von einer Madonna, die mit

ihrem Kind

spielt.

Sanduhr zur Einhaltung der Predigtzeiten

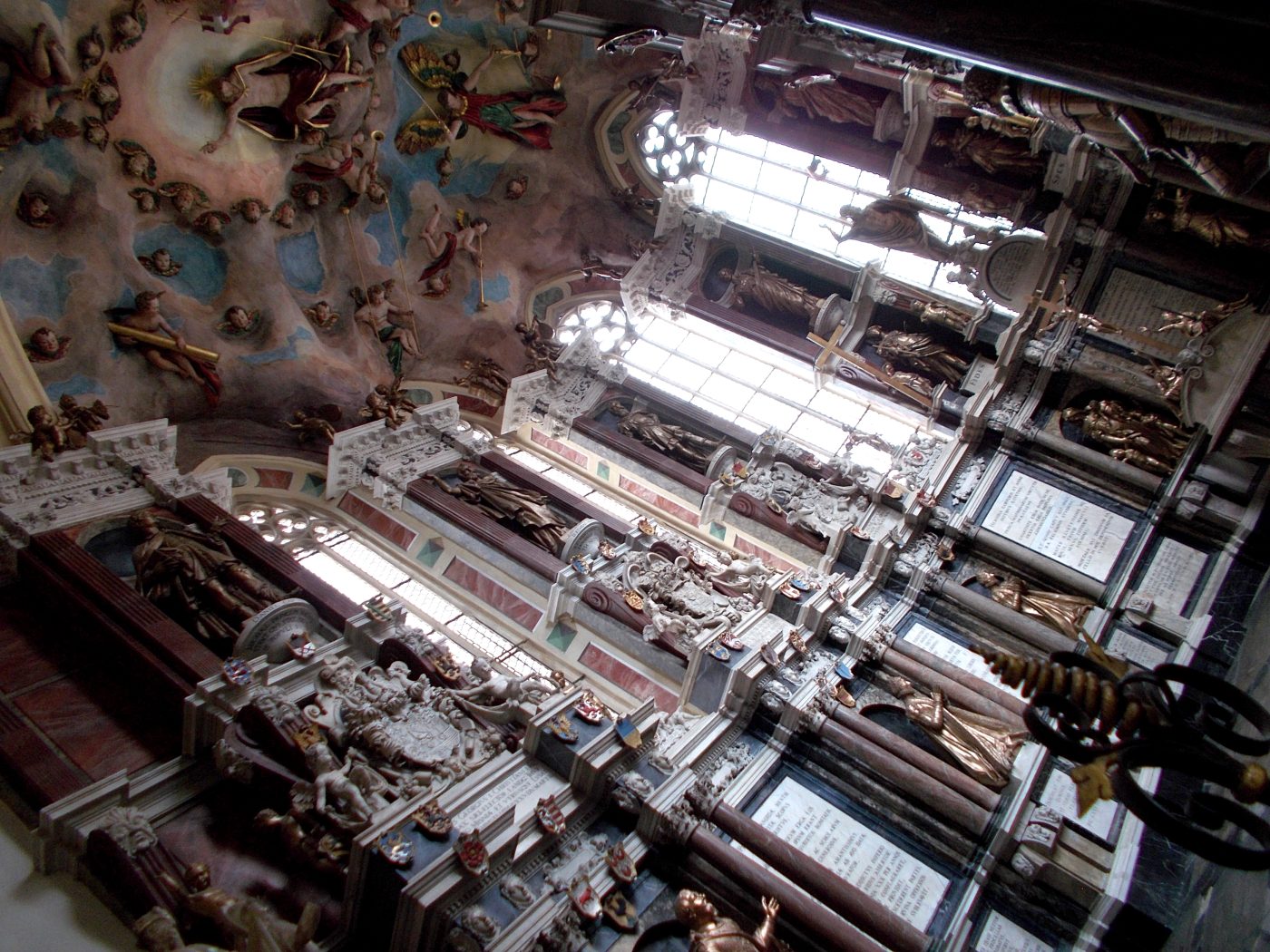

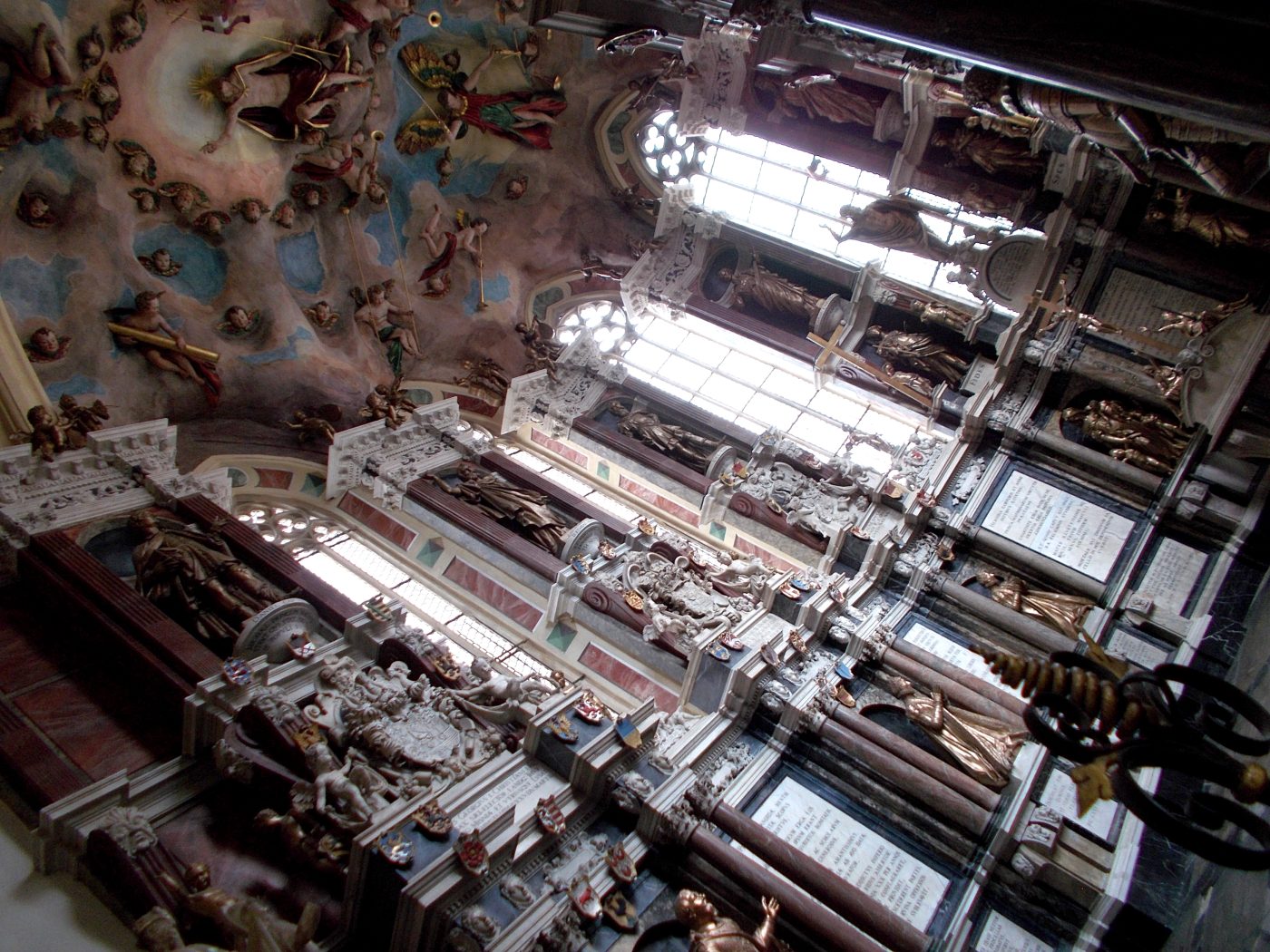

Mit der Umgestaltung des gotischen Chores zur Grabkapelle beauftragte

der Kurfürst August von Sachsen den italienischen Bildhauer

Giovanni Maria Nosseni, der die Planung und Ausführung von 1589

bis 1595 leitete. Die Wand ist mit einer Fülle an Epitaphen und

Plastiken des Fürstenhauses geschmückt. Beeindruckend ist die

Deckengestaltung aus Malerei und Plastik im Stile des italienischen

Manierismus. Beachtenswert ist das mächtige Moritzmonument,

zu Ehren Moritz von Sachsen. Er errang durch seine Dienste für den

Kaiser die Kurwürde für Sachsen.

In der ausgestellten Rüstung starb Kurfürst Moritz nach

einer Schussverletzung. Eine Papierrolle zeigt das Einschussloch.